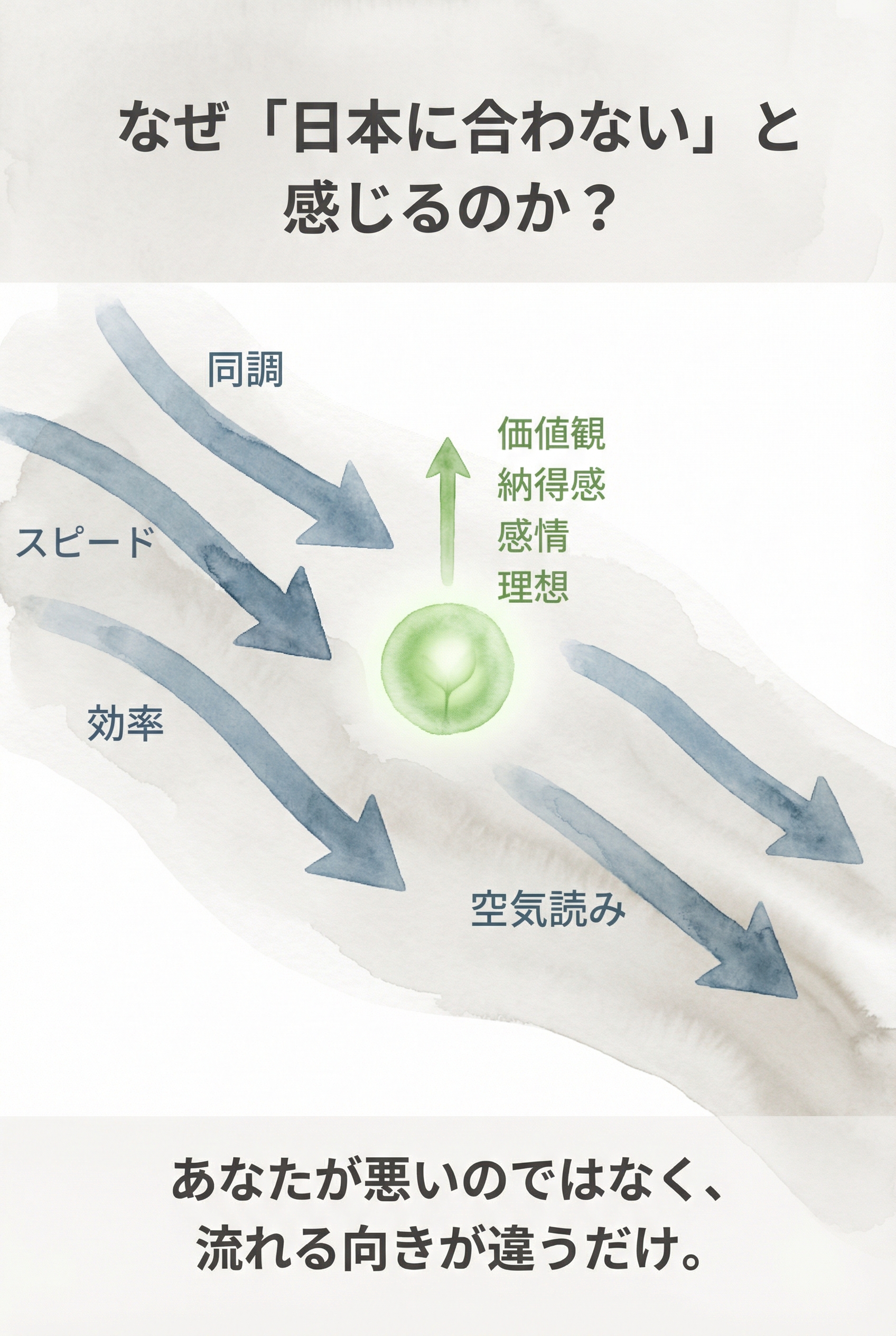

INFPは、理想や価値観を大切にし、感情のつながりを重視する気質が強いタイプです。

一方、日本社会は同調と効率、空気読みを前提に動く場面が多く存在します。

価値観を起点に行動したい気持ちと、多数派に合わせるべきだという前提が重なった瞬間、日常生活における生きづらさを感じる状態へ傾きがちです。

本記事では、日本社会においてINFPが「合わない」と感じやすい理由を整理しながら、現実的に負担を減らす工夫と、在宅寄りの働き方や副業ブログという選択肢を紹介します。

とくに「INFPとして日本社会に合わない、生きづらいと感じている人」が、自分だけの問題ではないと分かるように整理していきます。

INFPの一般的な特徴については、性格診断サイト「16Personalities」の解説でも、理想主義や価値観へのこだわり、感情の深さが強みとして挙げられています。

※INFPなどのMBTIタイプは医学的な診断ではなく、性格傾向をざっくり把握するためのモデルであり、本記事の内容もすべてのINFPに一律に当てはまるものではありません。

この記事でわかること

- INFPが日本社会に「合わない」と感じやすい構造的な理由

- 日本の職場や人間関係で消耗しやすい具体的な場面と、その正体

- 環境選びや在宅寄りの働き方で負担を減らす現実的な工夫

- 副業ブログなど「自分の城」を持つことで、日本社会との距離を調整するヒント

※とくに、INFPとして日本社会での生きづらさが強くなってきた人に向けて書いています。

INFPが「日本に合わない」と感じる背景

生きづらさの正体は、あなたの能力不足ではありません。

日本の社会構造が求める「正解」と、INFPが大切にする「指針」が根本的に異なっている点が主な要因です。

構造的なズレを順番に見ていきます。

もちろん、日本の中にも多様な価値観や働き方を尊重する職場やコミュニティは増えつつあります。

ただ、多数派と呼べる段階とは言いにくい現状があり、合わなさを感じる人が目立ちやすくなっています。

日本社会の前提とINFPの価値観がズレやすい理由

結論から言うと、日本社会の前提とINFPの価値観は、スタート地点から異なっている場合が多いです。

INFPは、目先のメリットよりも「自分の価値観と合うかどうか」を軸に意思決定を行います。

一方、学校や職場では、多数派と同じ行動をとる姿勢が安心材料として扱われる傾向があります。

前提の違いは、次のような形で日常に現れます。

- 人間関係で価値観の一致を最優先にしやすく、大人数の場で疲れやすい。

- 建前より本音を重視し、嘘やごまかしに強いストレスを受けやすい。

- 感情や信念を守りたい一方で、「空気に合わせた人」として振る舞う時間が増えやすい。

価値観を手放すか、空気を読んで合わせるかという二択を迫られる場面が続くほど、日本社会では本音を出せないという感覚が根づきやすくなります。

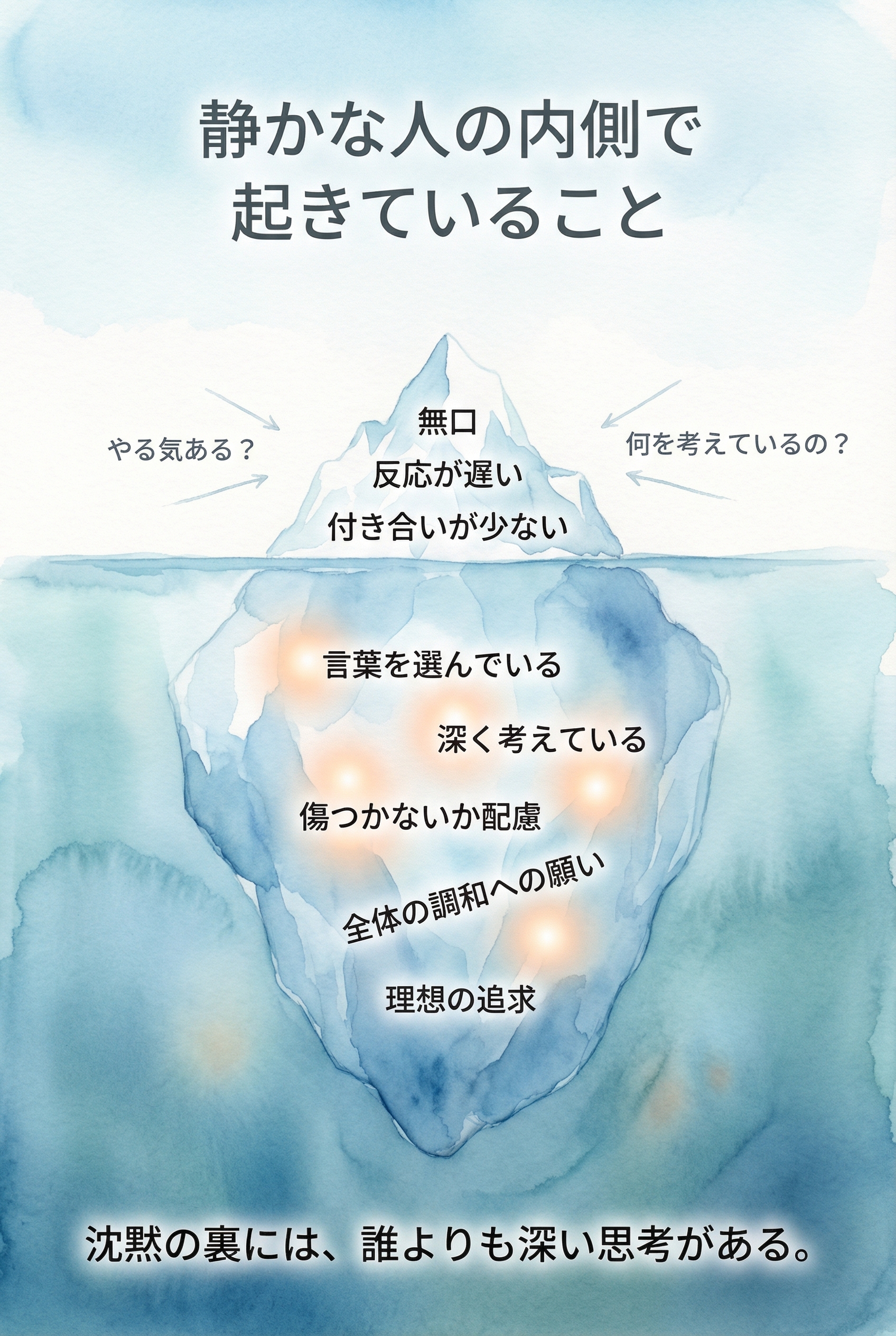

深い感情が伝わらず「静かな人」に見られやすい構造

INFPは、相手との関係性や場の雰囲気を丁寧に感じ取る傾向があります。

発言する前に頭の中で言葉を何度も組み立て直す姿勢も強いタイプです。

一方、多くの日本の職場では、次のような評価軸が重視されます。

- 会議中に即座に意見を述べる人が「積極的」と評価される。

- 発言量が多い人ほど「やる気がある」とみなされることが多い。

慎重に言葉を選ぶ姿勢は、外側から次のように誤解されやすくなります。

| INFPの行動 | 周囲からの見え方 | INFPの本音 |

|---|---|---|

| 黙って長く考える | やる気がない | 発言内容を慎重に整理しているだけ |

| 曖昧な指示に戸惑い、確認を重ねる | 不満がある | 目的を理解したうえで動きたい |

| 飲み会や雑談を控えめにする | 協調性がない | 体力と心を守りたい |

内側では感情が大きく揺れているにもかかわらず、外側からは静かな人として映る時間が続くほど、孤立感が強まりやすくなります。

問題となるのは感情の深さではなく、行動の意味を読み取る前提が周囲とズレている点です。

日本に合わない性格というより、解釈される土台のすり合わせが済んでいない状態に近いと言えます。

理想と現実のギャップが大きくなりやすい心の仕組み

INFPは、頭の中で理想のストーリーを細かく描くことが得意なタイプです。

仕事や人間関係においても、「こうありたい」という像を丁寧に育てていきます。

一方、日本の多くの職場では、スピードや効率、前例の踏襲が優先される場面が多いのが実情です。

納得感よりも「とにかく回すこと」が重視される環境で過ごすほど、理想との距離が広がり、消耗感が強まりやすくなります。

理想と現実のギャップは、次の流れで大きくなっていきます。

- 理想の設定: 意味や納得感を重視し、「こうあるべき」という像を強く描く。

- 認知のズレ: 職場方針や指示が、理想とかみ合わない状態が続く。

- 感情反応: モヤモヤ、怒り、虚しさ、無力感が一気にふくらむ。

- 行動パターン: 我慢、回避、過剰に合わせるなど、選択肢が偏りやすくなる。

- 自己評価: 「社会に向いていない人間なのでは」という思い込みが強まる。

理想そのものは、大切な感性です。

負担につながりやすい原因は、理想との距離の取り方が難しい点にあります。

≫ INFPが人生ハードモードだと感じる根本理由をさらに整理する

≫ INFPが日本社会で生きづらさを抱えやすい背景をさらに深く知る

日本社会でINFPが消耗しやすい具体的な場面

抽象的な「生きづらさ」も、場面を分解すれば対処しやすくなります。

日常のオフィスワークや人間関係において、INFPが特にエネルギーを削られやすい3つの典型的なパターンを整理していきます。

発言量とスピードが評価される会議や職場

多くの職場では、会議で積極的に発言したり、短時間で意見をまとめる人が高く評価される傾向があります。

一方、INFPは次のようなスタイルで仕事に向き合う場面が増えがちです。

- 発言量より内容の正確さや筋の通り方を重視する。

- 決定事項の背景を理解したうえで、納得度の高い提案を行いたい。

- 感情的な対立を避けつつ、長期的な影響まで視野に入れたい。

結果として、次のようなすれ違いが起こりやすくなります。

- 「意見が少ない人」と見られ評価が伸びにくい。

- 発言タイミングを逃し、自分だけ何もできていない感覚へ陥る。

- 会議後に良いアイデアを思いつき、自己嫌悪につながる。

スピードと存在感が評価軸となる職場では、思考の深さや誠実さといったINFPの長所が見えにくいだけでなく、扱いづらい人材というラベルが貼られてしまう危険もあります。

同調と「空気読み」を求められる人間関係

INFPにも、周囲と調和したい気持ちや、相手を大切にしたい思いがしっかりと存在します。

ただ、グループの空気に長時間合わせ続ける状態は、心身の消耗につながりやすい状況です。

負担が大きくなりやすいパターンをまとめると、次の通りです。

- 気が進まない行事や飲み会にも、断りづらく参加を続けてしまう。

- 感情的な愚痴を延々と聞き、聞き手として心だけ消耗していく。

- 暗黙ルールに合わせるため、表情や言葉を細かく調整し続ける。

INFPは相手の感情を敏感に察知しやすく、同調を続けるほど自分の感情を後回しにしやすいタイプです。

共感は大切な力です。

ただ、「同じ反応を示すこと」を求められる状態が続いた瞬間、本音を出してはいけない人間なのでは、という自己イメージが固まりやすくなります。

「理想が高い」と誤解される日常のすれ違い

INFPは、「なぜその行動を取るのか」という意味や目的を重視します。

一方、多くの職場では、効率や慣習、前例が意思決定を左右しがちです。

価値観の違いは、次のような場面で誤解につながります。

- 目的が見えない仕事に対して、納得できるまで質問したくなる。

- 長期的な影響を踏まえて慎重に判断したいのに、短期的な結果だけ求められる。

- 「もっと良くできる」と前向きな提案を行っても、否定的な反応が返ってくる。

現状を少しでも良くしたい意図で動いているにもかかわらず、理想が高すぎる、面倒な人という評価だけが残る場面が続くほど、自分の理想そのものを封印する癖がつきやすくなります。

INFPが負担を減らすための現実的な工夫

性格を変えるのは困難ですが、環境や行動を微調整することは今日からでも可能です。

精神的なコストを最小限に抑え、自分を守りながら働くための具体的なアクションを整理します。

環境を選ぶだけで減らせるストレス

INFPの生きづらさは、性格の欠点ではありません。

環境との相性が大きく関わっています。

仕事内容そのものより、「どのような環境で働くか」が疲れやすさに直結しやすいタイプです。

仕事選びや異動を検討する際は、次の観点をチェックすると負担を抑えやすくなります。

- 少人数チームか、個人作業の割合が多い職場かどうか。

- 電話応対や来客対応など、対面コミュニケーションの頻度。

- 業務マニュアルや手順が整い、曖昧な指示が少ない仕組みかどうか。

価値観と合わない環境で頑張り続けるより、相性の良い環境に少しずつ近づく方が、長期的には現実的な戦略となります。

ジャーナリングで「合わない条件」を可視化する

ストレスが続くと、原因より先に「自分が弱い」と結論づけやすくなります。

ストレスの悪循環を断つ方法としては、紙やデジタルノートを使ったジャーナリングが役立ちます。

ジャーナリングでは、次の項目を書き出すと環境との相性が見えやすくなります。

- どの場面で最も消耗したか。

- そのとき浮かんだ考えや感情。

- 守りたかった価値観や、あってほしかった対応。

- 同じ状況を避けるために取れそうな小さな工夫。

環境の問題と性格の問題を切り分ける作業を続けるほど、日本社会がハードモードに感じられる具体的な理由がはっきりしていきます。

≫ 生きづらさを言語化するジャーナリングの始め方と続け方を学ぶ

在宅・非同期コミュニケーション中心の働き方を広げる

INFPは、集中と回復のリズムを自分のペースで整えられる働き方で力を発揮しやすいタイプです。

在宅勤務や、チャット・タスク管理ツールを中心にした非同期コミュニケーションとは、特に相性が良い働き方となります。

負担を抑えやすい働き方の特徴は、次の通りです。

- 文章ベースでやり取りでき、即答を求められにくい。

- 通勤や雑談が少なく、作業へ集中しやすい。

- カメラオフやチャット中心など、対人刺激の量を自分で調整しやすい。

フルリモートへ一気に移行する必要はありません。

- 在宅勤務日を少し増やす。

- オンライン比率の高いチームや職種へ異動を検討する。

- 転職活動では、リモートワーク比率やチャット文化の有無を確認する。

段階的に在宅寄りへ寄せるだけでも、消耗度は大きく変化します。

価値観を言語化して意思決定をシンプルにする

生きづらさが強くなると、「自分がおかしいのでは」という思いが離れにくくなります。

ただ、自分が大切にしたい価値観を言語化すると、選ぶべき環境や手放すべき環境が見えやすくなります。

価値観を整理する際の目安は、次の通りです。

- 仕事で最も大切にしたいものは、成果・成長・人間関係のどれか。

- 心地良い人間関係の距離感は、どの程度か。

- 絶対に譲れないラインと、柔軟に調整できるラインはどこか。

価値観が言葉として形になっていくほど、今の職場で工夫するか、別の場所を探すかをより現実的に考えられるようになります。

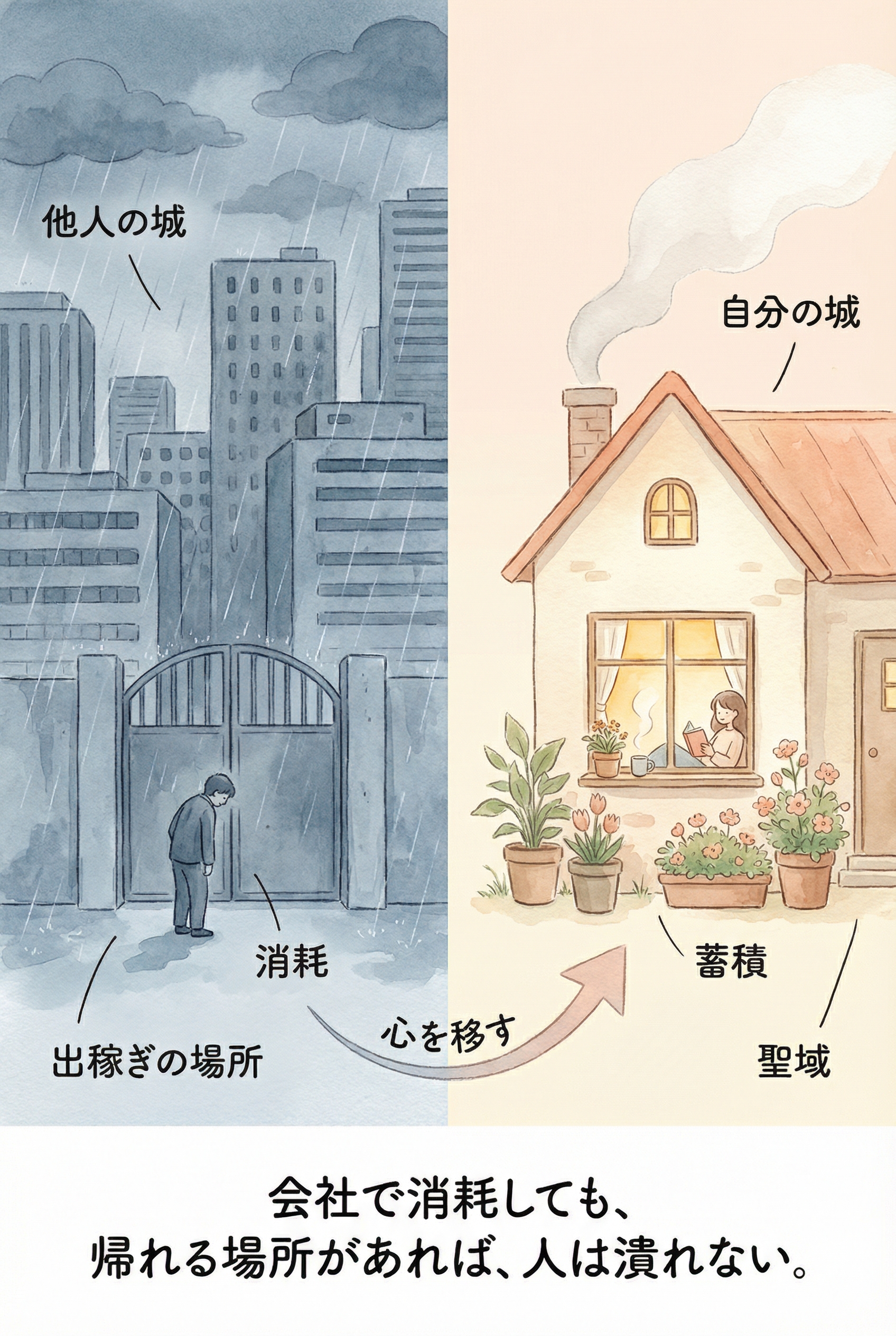

在宅寄りの働き方と副業ブログで「自分の城」を持つ

会社という組織に過剰適応しようとするから、苦しくなります。

物理的に距離を取る働き方や、精神的な拠り所となる「自分の城」を持つことで、日本社会との適切な距離感が見えてきます。

日本社会の中で距離を取りやすい働き方の例

日本社会のルールから完全に離れる必要はありません。

距離を調整しやすい働き方を少しずつ増やすだけでも、心の余白は広がります。

たとえば、次のような選択肢があります。

- 在宅比率の高い事務職やWeb系職種、制作系の仕事。

- フリーランスのライティング、デザイン、動画編集などの受託業務。

- シフトや案件量を自分で調整しやすい業務委託型の仕事。

共通点は、「働く時間や場所、人との距離をコントロールしやすい」という特徴です。

日本社会に完全に背を向ける発想ではなく、負担が少ない形で関わり方を変えていくイメージに近くなります。

副業ブログがINFPの「聖域」になりやすい理由

在宅寄りの働き方を目指す際、INFPと相性の良い選択肢のひとつが副業ブログです。

収益化という側面だけでなく、「自分だけの城(聖域)」を持てる点が大きなメリットとなります。

具体的な理由を挙げると、次の通りです。

- 誰にも遠慮せず、価値観や経験を自分のペースで言語化できる。

- 職場の評価軸とは無関係に、自分の世界観を育てていける。

- 日本社会で感じた生きづらさを、同じ気質の人に向けたコンテンツへ変換できる。

会社という「他人の城」だけに居場所を求める状態から、ブログという「自分の城」を併設する状態へ移るほど、日本社会との距離の取り方を、自分側から選びやすくなります。

収益が発生する前から、精神的な避難場所や創作の拠点として機能しやすい点も見逃せません。

会社に依存しない「自分の城」の作り方をもっと具体的に知りたい場合は、副業ブログの立ち上げ手順をまとめた記事もあわせて参考にしてほしいです。

≫ 会社に依存しない自分の城をつくるための副業ブログの始め方を押さえる

会社を続けながら小さく始める安全なステップ

副業ブログに対して、大きな覚悟や特別な才能をイメージして構えてしまう人も多いはずです。

現実的には、次のような小さなステップから始める方法も十分に成立します。

- 1. テーマを絞り込む

- INFPとして感じた生きづらさや、心が軽くなった工夫をテーマ候補としてメモに集める。

- 2. 無料ブログやWordPressで小さな部屋をつくる

- 完璧なデザインより、「安心して書ける場所」を用意する発想を優先する。

- 3. 週に一度、感情と経験を文章に落とす時間を確保する

- 誰かの役に立つかどうかより、自分の心の整理を目的にスタートする。

- 4. アクセスや反応が増えてきた段階で、収益化の導線を検討する

- 在宅ワークの案件紹介や、同じ気質向けの情報発信へ少しずつ広げていく。

重要なのは、日本社会で我慢する場所しか持たない状態から、自分の価値観を守れる城を少しずつ増やす方向へ舵を切ることです。

よくある疑問(FAQ)

INFPがキャリアや生き方を考える場面では、多くの人が似た不安や疑問を抱えています。

極端な結論に走る前に、客観的な視点としてよくある質問を整理します。

Q1:INFPが日本に合わないと感じるのは珍しいことか

珍しいことではありません。

集団行動や空気読みが重視される文化では、価値観や感情を丁寧に扱いたい人ほど、生きづらさを感じやすくなります。

違和感を覚える感性そのものが、INFPにとって大事な感受性でもあります。

Q2:海外へ行けば生きやすくなるのか

国や職場によっては、個人の価値観を尊重する文化が整い、現在より息苦しさが軽くなる可能性があります。

ただ、どの国にも固有の暗黙ルールや同調圧力が存在します。

環境だけに期待するより、自分の価値観を把握したうえで選ぶ方が、再現性は高くなります。

海外で暮らす内向的な人の体験を知りたい場合は、英語ですが参考になる記事もあります。新しい国で生活基盤を整えるうえで、静かな時間の確保や小さなコミュニティづくりなど、内向的な気質を活かす工夫が紹介されています。

海外サイト:IntrovertDear「The Introvert’s Guide to Thriving in a New Country」

Q3:職場が合わない場合、すぐ退職すべきか

心身が限界に近いと感じるときは、仕事よりも自分の命と健康を優先してかまいません。

逃げる選択そのものを否定する必要はありません。

ただし、無計画な退職が不安を増やす場合もあります。

- 業務内容の調整や配置転換について、上司へ相談する。

- ジャーナリングで負担の原因を整理し、「変えられる点」と「変えられない点」を切り分ける。

- 転職活動や在宅ワークの情報収集、副業ブログの準備などを並行して進める。

いきなり全てを手放すより、逃げ道を複数準備しながら動く方が、INFPにとって安心しやすい選択になりやすくなります。

限界を感じる場合は、信頼できる人や産業医、カウンセラーなど専門機関への相談もあわせて検討してほしいです。

※紹介している内容はあくまで一般的な傾向や考え方であり、すべてのINFPやすべての職場環境に当てはまるわけではありません。

まとめ|性格ではなく、前提との相性の問題

日本社会に合わないと感じる感覚は、性格の欠陥ではなく前提の違いから生まれたものだと捉えられます。

最後に、記事全体で扱った内容を振り返り、今後の一歩を整理します。

INFPが日本に合わないと感じやすい背景には、性格そのものではなく、集団主義や空気読みを前提とした文化との相性が大きく関わっています。

本記事で整理した主なポイントを振り返ります。

- INFPは価値観と感情を重視するため、集団主義の前提と衝突しやすい。

- 理想と現実のズレが続くほど、自責と回避のループに入りやすい。

- 発言量やスピードが評価される環境では、長所が伝わりにくい。

- ジャーナリングや環境選びによって、「合わない条件」を言語化できる。

- 性格を変えるより、働き方や距離感を調整する方が、現実的かつ長期的に安定しやすい。

- 在宅寄りの働き方や、副業ブログという「自分の城」を持つ行動が、日本社会との距離の取り方を柔軟にしてくれる。

日本の中で我慢を続ける方法だけを探す必要はありません。

価値観を守れる場所や働き方を自分の手で増やしながら、日本社会とどう付き合うかを主体的に選ぶ方が、長期的には穏やかな道へつながります。

在宅寄りの働き方や、副業ブログという聖域を少しずつ育てながら、自分のペースで生き方を組み立てていきましょう。